弁護士の満村です。

最近、捏造された疑いのある誹謗中傷的ツイートに基づいた発信者情報開示請求訴訟が通ったことで、最終的に請求者が反訴を受けたというケースが話題となっています。

発信者情報開示請求訴訟でこの「捏造」がスルーされた原因がどこにあるかはっきりしたことは分かりませんが、

①原告代理人弁護士

②被告となったプロバイダの代理人弁護士

③裁判官

の全員がこれに気づかず、開示判決に至ったということは確かです。

犯人探しをするつもりはありませんが、発信者情報開示請求訴訟を簡単に通してしまう昨今の司法には問題が無いとは言えません。

開示判決=自身に嫌悪感や敵対心を持っている人物に個人情報が特定されるということです。

投稿者側には甚大な精神的負荷が伴います。

私は勿論、違法な誹謗中傷を擁護しませんが、とはいえ、「匿名表現の自由」というものがもう一度考え直されるべきタイミングなような気がしています。

以下詳述しますが、これを重視することは発信者情報開示請求をする側にとっても有益なことです。

なぜなのか今は分からない人も多いかもしれません。最後までお付き合いいただければと思います。

以下、憲法的な表現の自由の話から発信者情報開示請求制度の限界、それから請求側が考えるべきことといったトピックについて見ていきたいと思います。

憲法21条1項は表現の自由を規定しています。

例えば、報道をする自由やネット上で発信する自由も当然ここに含まれてきます。

表現が抑圧された時代への反省もあり、憲法において非常に重要な権利とされます。

ただ、ここで、匿名者による表現の自由は重要な権利として認められるの?名前も出さずに言いたい放題なわけだし重要ではないのでは??という疑問が生まれてきます。

ただ、これを軽視するならば、少しでも不快な発言をした匿名投稿者であれば、簡単に特定をさせたり、警察の捜査対象にさせたりできるようになってしまうかもしれません。

まず匿名表現の自由が憲法の保障下にあるのかについて参考になる裁判例を紹介します。

平成18年10月3日最高裁判所決定は、

とある記者が裁判における証人尋問で自らの取材源が誰か等を証言拒絶したことについて、憲法21条の精神を持ち出しつつ、一定の場合に取材源の秘密は保護に値すると解すべき、としました。

公共のための報道を維持するための情報源の匿名性を支持したわけです。

これよりももっと正面から匿名表現の自由を認めたものとして、

令和2年1月17日大阪地法裁判所判決があります。

これは大阪市ヘイトスピーチ条例が憲法に違反するか問題となった事件ですが、ここで裁判所は、「匿名による表現活動を行う自由は、憲法21条1項により保障されているものと解されるところ・・・」と匿名表現の自由を認めました。

このような判決の流れを見るに、匿名表現の自由は憲法の保障外だとする見解にはもはや無理があるでしょう。

では、これはどこまで重要な権利として認められるべきでしょうか。

この点、立命館大学の市川正人教授は、「政府や多数者から見て好ましくないと思われるような内容の表現活動を行う者は、素性を明らかにすることによって『経済的報復、失職、肉体的強制の脅威、およびその他の公衆の敵意の表明』にさらされる可能性が高いのであるから、素性を明らかにしての表現活動しか認めないことはそのような表現活動を行おうとする者に対して大きな萎縮効果を与えるであろう」と指摘しています(『表現の自由の法理』 日本評論社 2003年)。

また、京都大学の曽我部真裕教授は、「表現の自由の歴史を振り返ってみても厳しい検閲に対抗する手段として、匿名での出版物が大きな役割を担ったのであって、そこからも、匿名表現の自由の重要性を認識することができる」としています(『匿名表現の自由』 ジュリスト 2021年2月#1554)。

こういった学者の見解を見ると、匿名表現の自由の内実はより鮮明に浮かび上がってきます。

そして、その重要性を認識させられます。

匿名だからこそできる表現というのは多岐にわたるはずです。

当然、インターネット上の匿名アカウントによる投稿というのは、現代的文脈で言えば、まさにこの匿名表現の自由の問題のど真ん中に位置付けられるでしょう。

ですので、

「匿名アカウントによる投稿は実名アカウントによるものよりも価値が劣る」とは一概に言えないわけです。

とはいえ、この匿名表現の自由は、a他者の人権との衝突、b現実との衝突を避けられません。

aは簡単に言えば、明らかに違法な誹謗中傷をすれば氏名・住所を開示されることがあるし、損害を賠償しないといけないということです。

では、bとは何でしょう。

実務家の肌感覚でも分かりますが、発信者情報開示請求件数は増え続けています。

3年で約2倍ですから、実務に支障が出ないはずがないとも考えられるでしょう。

現に、捏造されたツイートや投稿が開示請求訴訟をすり抜けてくる現象まで起きているわけです。

現場の疲弊(または怠惰化?)は現に発生している現実と言えるでしょう。

そうです。

上述したb現実との衝突とは、

ネット上の法的トラブルの飛躍的増加による制度的リソースの限界、それに伴う権利の地盤沈下とも言える現象のことを念頭に置いて指摘しました。

これはある種構造的問題であるが故に、表面的に何か批判しようにも、どうにもならない側面があります。

「裁判官を増やせ!」と言っても予算の問題もありますし中々解決するものではありません。

「プロバイダはもっと人員を割いてまともな仕事をしろ!」と言っても彼らには本業があり、本業部分にリソースが回されることを止めようがない面があります。

そこで、弁護士の立場で私が強調したいのは代理人弁護士の責務です。次に行きましょう。

ここで弁護士はその投稿を見て、発信者情報開示請求をするのか、削除請求をするのか、などといったメニューを提示し、違法の主張立証が困難なケースでは依頼をお断りしたりすることもあります。

この判断のハードルをある程度高くすべきなのです。

例えば、すでに現存していない投稿をもとにした請求なら私であれば依頼をお断りするでしょう。

今回のような捏造も疑われますし、立証が難しかったりして主張が通る可能性も本来高いものではないです。

裁判例に照らして違法だとされる可能性がかなり低そうな投稿についてもその説明をしてお断りすると思います。

「いやいや、弁護士は依頼者の味方でしょ? 匿名表現の自由を重んじるあまり加害者の見方をするの??」と聞こえてきそうです。

ですがそうではありません。

危ない橋を渡るような請求には請求者側に大きなデメリットがあると考えられます。

①開示請求に多くのお金と時間を費やしたのに開示もされず無念だけが残ることや、今回のように②捏造された証拠を根拠としたこと等で反訴を受けるリスクがあること、そして特に強調したいのは、③少しでも不快だと感じる投稿を乱発的に請求対象とすることで「あいつに言及したらやばいぞ」的な評判が立ち「名前を言ってはいけないあの人」状態になって自らの発信力・影響力が大幅に減少すること、さらには④より一層アンチ感情が膨らむこと、です。

だから私は請求対象は慎重に選んでから請求をすべきだと思います。

代理人弁護士らがこれらを意識して無駄な請求をしなければ上記の制度的限界は少しは解消しないでしょうか?

夢物語でしょうか?

少なくとも、この制度的限界の問題の解決策を裁判所やプロバイダの改革に求めるよりも現実的な気がします。

自戒を込めてこのような提言をしました。

正直SNSに毎日浸かれば滅入ってしまいます。

そして、皆様も思ったことはないでしょうか。

「色んな人が色んなことを言っているけど・・・結局何が正しいの・・・?」と。

今回の記事で匿名者による表現をどのように考えるのか、少しクリアに考えられ楽しんでいただけたのであれば幸いです。

私のツイッターアカウントはそろそろこのブログの更新情報発信専用にしようかと思っておりますが、ご相談やご依頼はお受けしていますので、

こちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。

では!

最近、捏造された疑いのある誹謗中傷的ツイートに基づいた発信者情報開示請求訴訟が通ったことで、最終的に請求者が反訴を受けたというケースが話題となっています。

発信者情報開示請求訴訟でこの「捏造」がスルーされた原因がどこにあるかはっきりしたことは分かりませんが、

①原告代理人弁護士

②被告となったプロバイダの代理人弁護士

③裁判官

の全員がこれに気づかず、開示判決に至ったということは確かです。

犯人探しをするつもりはありませんが、発信者情報開示請求訴訟を簡単に通してしまう昨今の司法には問題が無いとは言えません。

開示判決=自身に嫌悪感や敵対心を持っている人物に個人情報が特定されるということです。

投稿者側には甚大な精神的負荷が伴います。

私は勿論、違法な誹謗中傷を擁護しませんが、とはいえ、「匿名表現の自由」というものがもう一度考え直されるべきタイミングなような気がしています。

以下詳述しますが、これを重視することは発信者情報開示請求をする側にとっても有益なことです。

なぜなのか今は分からない人も多いかもしれません。最後までお付き合いいただければと思います。

以下、憲法的な表現の自由の話から発信者情報開示請求制度の限界、それから請求側が考えるべきことといったトピックについて見ていきたいと思います。

目次

①憲法上の権利としての匿名表現の自由

憲法21条1項は表現の自由を規定しています。

例えば、報道をする自由やネット上で発信する自由も当然ここに含まれてきます。

表現が抑圧された時代への反省もあり、憲法において非常に重要な権利とされます。

ただ、ここで、匿名者による表現の自由は重要な権利として認められるの?名前も出さずに言いたい放題なわけだし重要ではないのでは??という疑問が生まれてきます。

ただ、これを軽視するならば、少しでも不快な発言をした匿名投稿者であれば、簡単に特定をさせたり、警察の捜査対象にさせたりできるようになってしまうかもしれません。

まず匿名表現の自由が憲法の保障下にあるのかについて参考になる裁判例を紹介します。

平成18年10月3日最高裁判所決定は、

とある記者が裁判における証人尋問で自らの取材源が誰か等を証言拒絶したことについて、憲法21条の精神を持ち出しつつ、一定の場合に取材源の秘密は保護に値すると解すべき、としました。

公共のための報道を維持するための情報源の匿名性を支持したわけです。

これよりももっと正面から匿名表現の自由を認めたものとして、

令和2年1月17日大阪地法裁判所判決があります。

これは大阪市ヘイトスピーチ条例が憲法に違反するか問題となった事件ですが、ここで裁判所は、「匿名による表現活動を行う自由は、憲法21条1項により保障されているものと解されるところ・・・」と匿名表現の自由を認めました。

このような判決の流れを見るに、匿名表現の自由は憲法の保障外だとする見解にはもはや無理があるでしょう。

では、これはどこまで重要な権利として認められるべきでしょうか。

この点、立命館大学の市川正人教授は、「政府や多数者から見て好ましくないと思われるような内容の表現活動を行う者は、素性を明らかにすることによって『経済的報復、失職、肉体的強制の脅威、およびその他の公衆の敵意の表明』にさらされる可能性が高いのであるから、素性を明らかにしての表現活動しか認めないことはそのような表現活動を行おうとする者に対して大きな萎縮効果を与えるであろう」と指摘しています(『表現の自由の法理』 日本評論社 2003年)。

また、京都大学の曽我部真裕教授は、「表現の自由の歴史を振り返ってみても厳しい検閲に対抗する手段として、匿名での出版物が大きな役割を担ったのであって、そこからも、匿名表現の自由の重要性を認識することができる」としています(『匿名表現の自由』 ジュリスト 2021年2月#1554)。

こういった学者の見解を見ると、匿名表現の自由の内実はより鮮明に浮かび上がってきます。

そして、その重要性を認識させられます。

匿名だからこそできる表現というのは多岐にわたるはずです。

当然、インターネット上の匿名アカウントによる投稿というのは、現代的文脈で言えば、まさにこの匿名表現の自由の問題のど真ん中に位置付けられるでしょう。

ですので、

「匿名アカウントによる投稿は実名アカウントによるものよりも価値が劣る」とは一概に言えないわけです。

とはいえ、この匿名表現の自由は、a他者の人権との衝突、b現実との衝突を避けられません。

aは簡単に言えば、明らかに違法な誹謗中傷をすれば氏名・住所を開示されることがあるし、損害を賠償しないといけないということです。

では、bとは何でしょう。

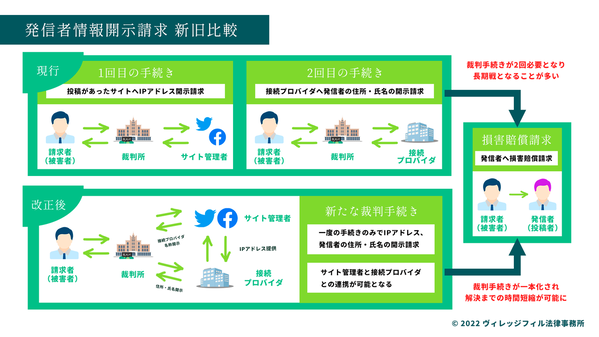

②発信者情報開示請求の増加と限界

NTTコミュニケーションズ株式会社が2020年4月30日に出した推計によると、同社内における発信者情報開示請求件数は、増加の一途(直近3年で約2倍)だそうです。実務家の肌感覚でも分かりますが、発信者情報開示請求件数は増え続けています。

3年で約2倍ですから、実務に支障が出ないはずがないとも考えられるでしょう。

現に、捏造されたツイートや投稿が開示請求訴訟をすり抜けてくる現象まで起きているわけです。

現場の疲弊(または怠惰化?)は現に発生している現実と言えるでしょう。

そうです。

上述したb現実との衝突とは、

ネット上の法的トラブルの飛躍的増加による制度的リソースの限界、それに伴う権利の地盤沈下とも言える現象のことを念頭に置いて指摘しました。

これはある種構造的問題であるが故に、表面的に何か批判しようにも、どうにもならない側面があります。

「裁判官を増やせ!」と言っても予算の問題もありますし中々解決するものではありません。

「プロバイダはもっと人員を割いてまともな仕事をしろ!」と言っても彼らには本業があり、本業部分にリソースが回されることを止めようがない面があります。

そこで、弁護士の立場で私が強調したいのは代理人弁護士の責務です。次に行きましょう。

③発信者情報開示請求を如何に行うべきか

発信者情報開示請求訴訟もその出発点は誹謗中傷被害者から弁護士への依頼であり、「先生こんな投稿をされているんです。特定してどうにかしたいです。」といった相談が想定されます。ここで弁護士はその投稿を見て、発信者情報開示請求をするのか、削除請求をするのか、などといったメニューを提示し、違法の主張立証が困難なケースでは依頼をお断りしたりすることもあります。

この判断のハードルをある程度高くすべきなのです。

例えば、すでに現存していない投稿をもとにした請求なら私であれば依頼をお断りするでしょう。

今回のような捏造も疑われますし、立証が難しかったりして主張が通る可能性も本来高いものではないです。

裁判例に照らして違法だとされる可能性がかなり低そうな投稿についてもその説明をしてお断りすると思います。

「いやいや、弁護士は依頼者の味方でしょ? 匿名表現の自由を重んじるあまり加害者の見方をするの??」と聞こえてきそうです。

ですがそうではありません。

危ない橋を渡るような請求には請求者側に大きなデメリットがあると考えられます。

①開示請求に多くのお金と時間を費やしたのに開示もされず無念だけが残ることや、今回のように②捏造された証拠を根拠としたこと等で反訴を受けるリスクがあること、そして特に強調したいのは、③少しでも不快だと感じる投稿を乱発的に請求対象とすることで「あいつに言及したらやばいぞ」的な評判が立ち「名前を言ってはいけないあの人」状態になって自らの発信力・影響力が大幅に減少すること、さらには④より一層アンチ感情が膨らむこと、です。

だから私は請求対象は慎重に選んでから請求をすべきだと思います。

代理人弁護士らがこれらを意識して無駄な請求をしなければ上記の制度的限界は少しは解消しないでしょうか?

夢物語でしょうか?

少なくとも、この制度的限界の問題の解決策を裁判所やプロバイダの改革に求めるよりも現実的な気がします。

自戒を込めてこのような提言をしました。

④まとめ

今、ネット上は、「実名VS実名」「実名VS匿名」「匿名VS匿名」なんでもありの戦国乱世です。正直SNSに毎日浸かれば滅入ってしまいます。

そして、皆様も思ったことはないでしょうか。

「色んな人が色んなことを言っているけど・・・結局何が正しいの・・・?」と。

今回の記事で匿名者による表現をどのように考えるのか、少しクリアに考えられ楽しんでいただけたのであれば幸いです。

私のツイッターアカウントはそろそろこのブログの更新情報発信専用にしようかと思っておりますが、ご相談やご依頼はお受けしていますので、

こちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。

では!